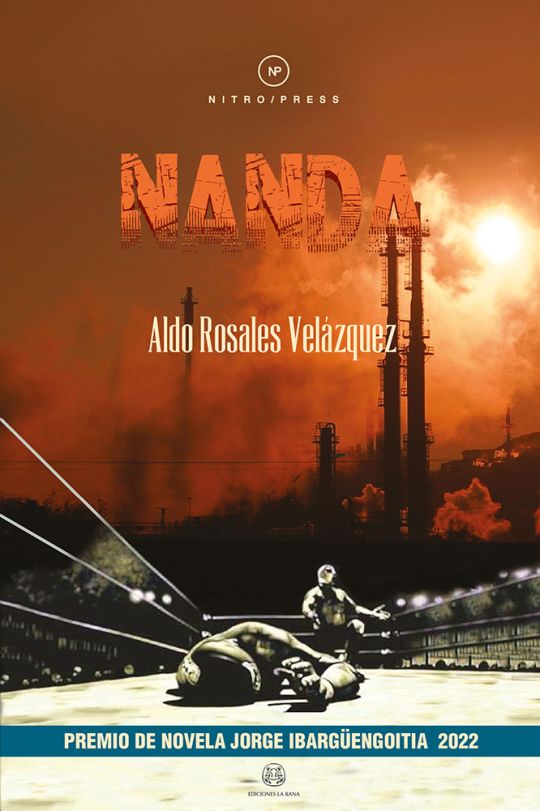

Autor: Aldo Rosales Velázquez

Editorial: Nitro Press

Por Arturo Molina

¿Qué hacemos si tenemos una balanza que necesita ser equilibrada? ¿Le aumentamos peso a un lado o aligeramos el otro? Más aún: ¿existe la posibilidad de aligerarlo o se trata de una condena plomiza?

Los personajes que habitan el mundo literario de Nanda (Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia 2022) parecen estar sumergidos en esa búsqueda, ya sea a través de la carga de peso material, de los posibles remedios –caseros principalmente–, de la manera en que los nombran o de evadir sus dolores físicos. ¿Cómo se lidia con el desgaste?

Aldo Rosales Velázquez transporta al lector a un pueblo asentado en los linderos de las vías férreas y de una refinería que hace tiempo sufrió una explosión. Niños que juegan a quemar ratas, soldados encargados de resguardar el acceso a la planta, aspirantes a luchadores, entrenadores, jugadores de billar, mujeres que se apencan a su familia en las espaldas, cada uno de los habitantes vive en constante incertidumbre de que la refinería cobre, una vez más, la vida de sus pobladores. Como los residentes en zonas sísmicas que esperan el siguiente terremoto.

El escritor, quien reniega de este apelativo por considerarlo Mayor, ya ha destacado como cuentista y cronista, en donde permea una semántica de imágenes cuidadosa e incrustación quirúrgica de elementos. Nanda no hace sino confirmar las aptitudes mostradas anteriormente en su obra por la selección de escenas, silencios, metáforas, diálogos, elipsis, ambientes y un etcétera de recursos literarios de los que se vale para situar la mirada en una atmósfera que bien podría retratar Felipe Cazals.

A sabiendas de esto, el primer capítulo es revelador: muestra de distintas maneras los caminos que tomarán las historias de los personajes. Destacan cinco de ellos: Ángel, un soldado corpulento comisionado como vigía de la refinería y quien trae a cuestas un pasado neblinoso; Fernanda (Nanda), madre soltera y muy joven que desea escapar de su realidad que la atenaza; Cruz, un niño que añora ser adulto, trabajar, ayudar a su abuela al borde de la locura, y encontrar a su madre desaparecida; Miguel, un joven que perdió a su padre en el incidente de la refinería y que sueña con debutar como luchador; y el Licenciado, acaso el personaje más envuelto de hollín, un hombre de negocios (de negocios que requieren golpeadores) y dueño del gimnasio de lucha libre.

El gimnasio es uno de los principales escenarios de la novela, donde se da, acaso, el encuentro más significativo: la única vez que Nanda y Ángel se conocen y conversan sobre la vida, sobre sus inquietudes. Además porque la lucha libre habita el libro y la portada es clara al respecto. Aldo Rosales aborda, tanto en sus piezas de crónica y cuento, los deportes de contacto a los que les tiene tanta afición como respeto y cuyos dolores también ha padecido: ha entrenado varios de ellos, como la misma lucha libre, jiu jit su, lucha olímpica y otras más.

Que no se corra el riesgo de pensar que se está frente a una pieza más de folclor y desconocimiento del entorno luchístico. Aldo se aleja de los clichés, de los efectismos y los ejercicios de imaginación que pueden hacerle mucho daño a la literatura. Prefiere observar, ser fiel con la construcción de sus personajes, apoyado de imágenes poéticas. Se sumerge en la psicología de quienes dedican parte de su vida –o su vida completa– a ello y no se limita a dibujar perfiles. Esta última característica es un requisito mínimo que se le debería pedir a cualquier narrador.

A lo largo de sus páginas, Nanda erige la historia de cada habitante, hace padecer sus pérdidas y compartir la incertidumbre que contagia el misterioso hospital del pueblo, con una prosa que no suelta. Además de apartados, o subcapítulos, que van enganchando en una suerte de cuento invertido, en donde ciertas claves se asoman y se torna en una narración rebobinada.

El desgaste y el polvo crean una atmósfera ceniza, aunque no por ello incómoda, y lleva a los personajes a atravesar hipotéticas y literales capas de humo, en esa búsqueda de sacudirse el peso de la tragedia que vivió la refinería y sus trabajadores, de limpiarse la tierra que oculta el recuerdo de las desaparecidas, de encontrar una variación no desgastada de nuestro nombre: Nanda porque ya la habían llamado Fer demasiadas veces, tantas que necesitaba equilibrarlo.

Para los tiempos corrientes en que autores hacen una búsqueda en Maps con la idílica ilusión de respirar tal o cual lugar del mundo, o que compensan la falta de cohesión con elementos puestos al azar, o que tildan de investigación una frugal conversación con alguien por Facebook, Aldo Rosales Velázquez hace efectiva aquella sentencia de Chéjov: “Dios mío, no permitas que juzgue o hable de lo que no conozco y no comprendo.”